La hoz, el martillo y el fascio

Una aproximación a la visión de la Italia fascista de la Unión Soviética

Es un insulto a la inteligencia de mis lectores recordar la participación de la Italia fascista en el conflicto con la Unión Soviética: los muertos italianos en el Don o en la Rusia occidental son testigo suficiente del enfrentamiento entre Roma y Moscú que terminó en la capitulación de Italia en julio de 1943, la República Social en septiembre del mismo año y una descarnada guerra civil en la península itálica que terminará ya después del conflicto mundial. Tampoco aburriré a quien lea estas palabras con los voluntarios italianos enfrentándose a las armas soviéticas en la Guerra Civil Española, los conflictos diplomáticos varios de entreguerras, etcétera.

Dentro de la historia del choque entre las banderas roja y negra existe, a pesar de lo ya mencionado, una trayectoria de episodios de marcada complicidad que han sido víctimas del abandono (quizás interesado, quizás fruto de la mera ignorancia) por la historiografía no ya digamos en inglés o italiano, sino en español. No obstante los hechos están ahí para el que los quiera consultar, y como suele suceder cuando uno se toma la molestia de examinar un proceso histórico la verdad tiene más aristas de las que reflejan los tinterillos del discurso hegemónico.

Desde una izquiera interesada en pintar a la Italia fascista como un sistema exclusivamente reaccionario (ignorando que esto entra en latente contradicción con pintar al fascismo como un movimiento de réplica de la burguesía al proletariado, por cierto) hasta una derecha simpatizante que ignora que el fascismo fue un asterisco social en el nacionalismo, este es buen momento para un repaso breve a qué pasó entre la Italia del Duce y la patria de los sóviets más allá de la Segunda Guerra Mundial.

El Fiume leninista (1918-1920)

La ciudad austrohúngara de Fiume, un conciliábulo de población eslava, húngara, alemana e italiana, se vio mutilada de Viena tras la Primera Guerra Mundial y reivindicada simultáneamente por Italia, potencia vencedora del conflicto, y el recién nacido Reino de Eslovenos, Croatas y Serbios (llamémosle Yugoslavia para abreviar). Las demás potencias no coincidieron en cederle Fiume a Italia, la cosa degeneró en un impás diplomático con la mediación de soldadesca internacional, estallaron disturbios étnico-políticos en Fiume y en septiembre de 1919 el poeta-guerrero Gabriele D’Annunzio entraba en la ciudad con sus jóvenes, los Legionarios de Fiume, y proclamaba la italianidad de la ciudad.

No se puede llamar a Fiume un Estado fascista ni a D’Annunzio fascista en sí mismo, pero sí que es verdad que D’Annunzio no fue fascista, pero el fascismo fue d’annunziano. La camisa negra, el saludo a la romana, el lema “Me ne frego” (No me importa/Me importa una mierda), el “Eia, Eia, Alalá” y buena parte de la simbología de la Italia fascista vendrían del corpus d’annunziano, así como un sector nada desdeñable de futuros fascistas que encontrarían su inspiración en el sincretismo fiumano. En Fiume se encontrarían sindicalistas revolucionarios (como Alceste de Ambris, de tradición socialista soreliana), futuristas, nacionalistas, anarquistas, homosexuales, naturistas, poetas o soldados mutilados; dicha variedad ideológica se manifestaría cuando en septiembre de 1920 D’Annunzio proclamaría la Regencia de Carnaro, el régimen político y social para la ciudad de Fiume. Vladímir Lenin, asombrado con el experimento d’annunziano, llamaría al poeta “el más grande revolucionario de Europa”, opinando asimismo que “la revolución en Italia sólo la podrán hacer dos hombres: o D’Annunzio o Mussolini”.

La Carta de Carnaro, constitución de la regencia escrita por D’Annunzio y Alceste de Ambris, supondría la puesta en práctica de uno de los sistemas más rupturistas del mundo en el momento, incluyendo entre sus puntos el sufragio universal (femenino incluido), la jornada laboral de ocho horas o la despenalización de la homosexualidad. La Carta estaría sin duda inspirada en el Manifiesto de los Fasces de Combatimento (escrito de forma conjunta por De Ambris y el autor futurista Filippo Tommaso Marinetti), donde encontramos reivindicaciones también de sufragio universal, jornada de ocho horas, republicanismo, desamortización a la Iglesia o salario mínimo.

Fiume y la República Socialista Federativa de Rusia (RSFR) se extenderían mutuamente el reconocimiento diplomático (la Regencia de Carnaro sería el primer país del mundo en hacerlo), y D'Annunzio crearía la Liga de Fiume, una sociedad internacional con ambiciones de acoger a todos los pueblos oprimidos del mundo (buscando invitar, por ejemplo, representantes de Irlanda, Palestina, Puerto Rico o Cataluña). Si bien Carnaro terminaría tan sólo dos meses después de su concepción, con un D’Annunzio obligado a regresar a Italia, la experiencia de veteranos de guerra, nacionalistas y socialistas revolucionarios luchando juntos tal vez supone una demostración a pequeña escala de lo que terminaría sucediendo en Italia tan sólo dos años después con la marcha sobre Roma.

El fascismo en el poder, los fascistas de izquierda y Nicola Bombacci

El experimento fiumano ha terminado y los Fasces de Combatimento han convergido en el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, que se enfrenta a los comunistas en violentas batallas en la calle o en el campo italiano; la violencia política llega al punto extremo en el que Mussolini, forjado en el socialismo, se plantea en 1921 la llamada “Acta de Pacificación” en la que se busca una suerte de alto al fuego entre comunistas y fascistas y su unión para luchar contra el régimen plutocrático italiano. La sugerencia de una alianza con los comunistas por poco le vale al Duce ser expulsado del movimiento fascista, abandonándose el Acta de Pacificación en lo que algunos fascistas de izquierdas considerarán la primera “traición” al movimiento revolucionario original.

Mientras en los fascistas se unen sindicalistas revolucionarios, nacionalistas y hombres defensores del status quo, en la izquierda el Partido Comunista Italiano es templado a fuego por Antonio Gramsci como líder intelectual-teórico y Nicola Bombacci en calidad de jefe de organización y agitación. Bombacci, que ha viajado a la URSS y es un defensor sin ambajes de la revolución soviética, anhela un nacionalismo proletario con la total socialización de la economía y se enzarza en confrontación dialética con los fascistas a los que considera poco rupturistas con el sistema. Paralelamente, en 1922 se producirá la Marcha sobre Roma, llegando al poder los fascistas y asesinando al líder socialista Matteoti, encarcelando a Gramsci y persiguiendo a los comunistas.

Es aquí cuando nos encontramos una de las grandes particularidades de la Italia fascista, que la diferenciará de otros regímenes no democráticos del mundo en general y de Europa en particular: mientras la Unión Soviética y la Alemania nacionalsocialista mantuvieron un estricto oficialismo que fue impuesto desde arriba, en la Italia mussoliniana hubo desde el primer momento un debate intelectual y académico a todos los niveles sobre la naturaleza del fascismo, los fundamentos del régimen fascista y las perspectivas de futuro de la revolución.

Nos encontramos pues con los llamados fascistas de izquierdas, aquellos que procedían del sindicalismo o del movimiento comunista-socialista y que encontraron una primera traición en que Mussolini consintiera gobernar con la monarquía o no socializara los medios de producción y aboliera la propiedad privada; por otra parte, Mussolini se justificaba en que lo que estaba realizando Italia era una suerte de NEP (Nueva Política Económica) al estilo de Lenin: Italia era un país subdesarrollado no capitalista, hay que desarrollar los medios de producción a través de un capitalismo promovido por el Estado (“capitalismo heroico”), antes de instaurar un régimen corporativo y finalmente llevar a la socialización de los medios de producción.

Los años veinte se mantienen las buenas relaciones italo-soviéticas; Bombacci ha desaparecido de la vida pública en una suerte de autoexilio interior en 1927 y no volverá hasta la década siguiente. El discurso oficialista es el de Italia como una nación joven y proletaria frente a las corruptas y plutocráticas naciones burguesas (Estados Unidos, Reino Unido, Francia) que busca combatir “al inglés de fuera y de dentro de Italia”, esto es, los valores del dinero y la burguesía.

En 1931, Italia intercederá para que la empresa FIAT establezca fábricas y envíe a personal técnico a la Unión Soviética para contribuir a la industrialización del país. El 6 de mayo de 1933, Roma y Moscú fortalecieron su vínculo con la firma de un pacto de cooperación económico; Italia necesitaba tener acceso al petróleo y al carbón soviéticos, mientras que los soviéticos estaban interesados en las innovaciones italianas en las industrias aeronáutica, automovilística y naval. También en este pacto, Italia y la URSS expresaron su preocupación por el expansionismo alemán (en el caso de Italia, en Tirol del Sur).

Nicola Bombacci volvería a mitad de los años treinta de su silencio público y epistolar: convertido al fascismo, especialmente al experimento corporativo1 y a la estatalización de la economía de éste2, criticó con muchísima dureza a la Unión Soviética no porque fuera socialista, sino porque no había llegado demasiado lejos en su proceso de socialización. La URSS, argumenta Bombacci, se había convertido en un capitalismo de estado híperburocrático donde los campesinos eran sometidos al hambre y la miseria y donde, a diferencia de Italia, el individuo ni siquiera gozaba de independencia.

La URSS abandonó a los trabajadores y la dictadura del proletariado se convirtió en una dictadura de la clase administradora del Estado: el modelo fascista era inherentemente superior pues a través de las corporaciones los trabajadores participaban de manera directa en la gestión de las empresas y tenían un papel protagónico en la gestión de la economía, paso previo a la economía auténticamente socialista. La única esperanza de Rusia era que la tiranía burocrática de Stalin fuera derrocada por una revolución fascista que cumpliera la misión original de Lenin y otorgara a los proletarios las riendas de su destino.

Los fascistas místicos y “Roma, la capital del espíritu”

No toda la intelectualidad fascista estaba bien defraudada con la revolución fascista o bien defrauda con la URSS: hubo aquellos que pregonaron el carácter especial de lo que podría ser la amistad italo-soviética, o que defendieron a la Unión Soviética y al modelo soviético frente al capitalismo internacional y al “valor-dinero”. Para observar esta posición tenemos que irnos a la Escuela de la Mística Fascista (EMF), organización no estatal (hasta su vertebración en el régimen a finales de los años treinta, y especialmente en 1942) fundada por el estudiante universitario Niccolò Giani cuyo objetivo era formar a los líderes fascistas del mañana en la “mística fascista”, es decir, aquellos valores universales del fascismo que trascendían la subjetividad o el criterio particular.

Giani no hace mención particular a la URSS (sí que mantiene una posición anticapitalista y antimarxista en sus escritos), por lo que la vinculación a Moscú la tenemos que encontrar en otros intelectuales adscritos a la EMF: Roberto ‘Berto’ Ricci y Renzo Bertoni (apodado el “rusófilo” en el mundo de la academia). Berto Ricci fue un escritor, poeta y periodista que siempre se mantuvo en la heterodoxia del fascismo, haciendo críticas al régimen delante del propio Mussolini y dirigiendo sus dardos contra los que se hacían fascistas para obtener prestigio social, la derecha y su obsesión por retornar a un pasado superado históricamente, la burguesía y su desprecio a los humildes y la actitud altanera de la cúpula eclesiástica. Para Ricci:

Frente a Roma, la capital del espíritu, no se antepone Moscú sino Chicago, la capital del cerdo.

La lucha del fascismo era contra la burguesía, en oposición a la vida cómoda. El fascismo era “la herejía social del nacionalismo y la herejía nacional de la izquierda”, un modelo para él de corte universalista y no racista3. La obsesión antisoviética de algunos fascistas reflejaba una espiritualidad acomodada y elitista, nunca dispuesta a sacrificar nada por los demás: los burgueses tenían “un inglés dentro, igual de pernicioso que el inglés de ultramar”.

Bertoni iba todavía más allá: la Italia fascista debía congraciarse con la Unión Soviética, era la única conclusión posible. Renzo Bertoni viajó por su cuenta a la Unión Soviética siendo muy joven, yendo más allá de las grandes ciudades y concluyendo:

Después de pasar un año en Rusia con el único propósito de estudiar la revolución bolchevique […] me resultó clara la evidencia de que el bolchevismo como el fascismo se propone mejorar la sociedad, pero debido a sus principios fundamentales, [el comunismo y el fascismo] siempre quedarán como dos revoluciones completamente distintas que nunca podrán fusionarse por el camino del bolchevismo, pero sí por el fascismo.

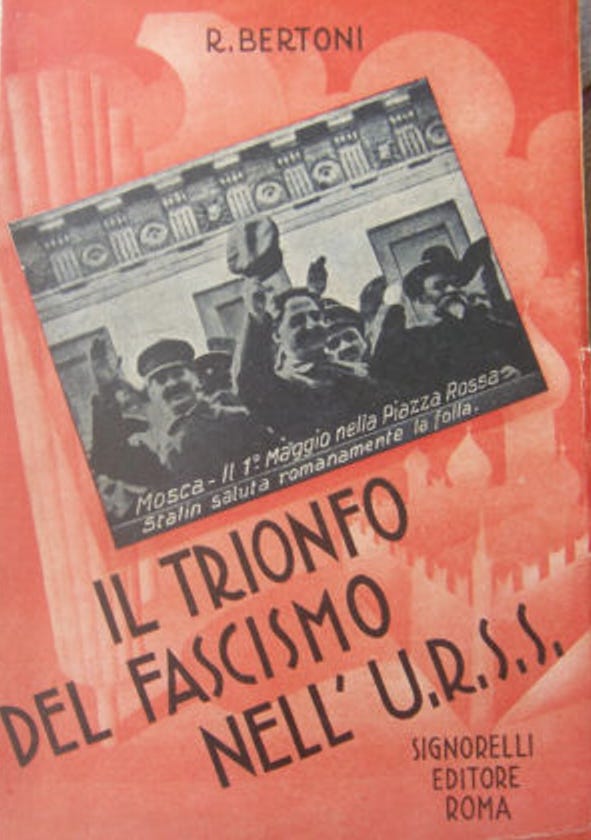

Bertoni observó cómo la URSS de Stalin, a principios de los años treinta, restauraba figuras nacionales históricas de Rusia inicialmente rechazadas por los bolcheviques. Renzo Bertoni viajaría nuevamente en 1932 a la Unión Soviética, amparado por el Estado en un “viaje de estudio para verificar la posibilidad de un bolchevismo que marcha hacia el fascismo”. Publicaría en 1933 el libro “El triunfo del fascismo en la URSS”, donde criticaba que la mayor falla de la revolución soviética era haberse construido en forma negativa y de oposición en lugar de una manera positiva como el fascismo; Bertoni afirmaba que la familia rusa había sido destruida sin construir, y que la clase social que más había sufrido en la URSS no había sido la burguesía sino el campesinado.

Bertoni argumentaba que la URSS e Italia habían enfrentado el mismo problema (el sistema capitalista), pero para resolverlo la Unión Soviética optó por acabar con la autonomía personal: sólo con la fascistización podría la URSS resolver sus contradicciones. Los sóviets se convertirían en corporaciones al modelo italiano; esta transformación fascista, continuaba Bertoni, ya se había visto con la evolución de la “nivelación social” propia del comunismo a un sistema de una autoridad cada vez más jerárquica típica del régimen fascista.

La venganza de Mussolini y el retorno de Bombacci: la República Social Italiana

Los canales abiertos entre Italia y la Unión Soviética terminarían pronto, para desgracia de Bertoni. La Guerra Civil Española, el desprecio anglo-francés a Italia tras la guerra de Abisinia y el acercamiento de ésta a Alemania y el Pacto Anticomintern fueron clavos en el ataúd que quedó sellado definitivamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el alineamiento italiano con Alemania y Japón. El fervor por la campaña de 1940 no tardó en convertirse en un amargo llanto con las derrotas en África oriental y en Libia, el empantanamiento alemán en el frente oriental, el fracaso en la toma de Malta… Las cosas continuaron de mal en peor hasta el desembarco aliado en julio de 1943, que llevó al Gran Consejo Fascista y al rey Víctor Manuel III a deponer a Mussolini y a firmar un armisticio.

Para los fascistas de izquierda, la contienda no estaba perdida. Todo lo contrario: se había producido la ansiada ruptura con la burguesía y la monarquía, era la oportunidad del viejo Mussolini socialista para cumplir con las promesas de la revolución y socializar la economía. Los alemanes se apresuraron a capturar aproximadamente la mitad de Italia antes de que llegaran los Aliados, liberaron a Mussolini de su cautiverio y el Duce proclamó en septiembre en el territorio controlado por Alemania la República Social Italiana4, un Estado guiado por el lema “Italia, República, Socialización”. Bombacci quedó bajo el ala de Mussolini y confió en que esta era la oportunidad para socializar la economía.

Mientras avanzaba la socialización de la economía5, Bombacci presionaba a Mussolini para que firmara una paz separada con la URSS, reconstituyéndose un eje "Roma-Berlín-Moscú” contra las plutocracias occidentales. En oposición a Bombacci, el ministerio de Asuntos Exteriores de la República Social Italiana abogaría por la creación de una URSE (Unión de Repúblicas Socialistas Europeas) en oposición a la URSS y a las potencias occidentales que no tendría ningún éxito. En abril de 1945 muere Mussolini y la República Social se desmorona, dejando a medio camino la socialización. Bombacci sería fusilado, siendo sus últimas palabras “viva Mussolini, viva el socialismo” y colgado junto a Mussolini bajo el cartel “super traditore” (súper traidor). El fascismo concluiría, y sus relaciones con la URSS serían más bien una nota al pie en la larga experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la historia de Italia.

Bibliografía

Basurto, E. (2021). Niccolò Giani y los fascistas intransigentes, (1ª edición), Fides.

Bombacci, N. (2017). Mi pensamiento sobre el bolchevismo (1ª edición), Fides.

Gregor, A. James (2009). Mussolini's Intellectuals: Fascist Social and Political Thought, Princeton University Press.

Hughes-Hallet, L. (2013). The Pike: Gabriele d’Annunzio, Poet, Seducer and Preacher of War, Fourth State.

Norling, E. (2020). Fascismo revolucionario (1ª edición), Fides.

Ordenamiento corporativo del Estado fascista. El corporativismo se postulaba como una "tercera vía" entre el capitalismo liberal y el socialismo marxista, promoviendo la cooperación entre empleadores y trabajadores mediante la creación de corporaciones sectoriales supervisadas por el Estado.

Para finales de los años treinta Italia era, junto con Manchukuo y la Unión Soviética, el país del mundo con mayor intervención del estado en la economía.

Ricci opinaba que el racismo (“materialismo zoológico") era un determinismo igual de absurdo que el determinismo económico de los marxistas, que todo lo reducen a las condiciones económicas y abandonan las preocupaciones espirituales.

Nombre sugerido por Alemania; Mussolini hubiera querido llamar a su régimen “República Proletaria/Socialista Italiana”

El Manifiesto de Verona de 1943 promovió la socialización de la economía a través de una redistribución de la propiedad y el control de las empresas, transfiriéndolos del sector privado a los trabajadores, otorgándoles participación directa en la gestión y beneficios de las empresas. Se socializaron unas 80 empresas, con un total de 150 mil trabajadores: los alemanes, por activa y por pasiva, evitaron que se profundizara en la socialización.